Think tank Report

——

导读:森林火灾对生态系统乃至人类社会构成严峻威胁,研究显示,90%以上的森林火灾源于人为因素。为了解公众对森林火灾的认知,摸清公众防火意识的现状,民生智库开展了森林火灾人为因素公众认知的调查。结果表明,公众的防火意识存在显著的认知偏差与行为惰性,应持续通过精准教育、强化管理与多元宣传,促进公众“知行合一”,有效遏制人为火灾风险,全面提升社会整体防火水平。

关键词:森林火灾、人为因素、公众认知

一、调查背景与目的

2025年,我国应急管理体系建设取得重大进展,“预防为主,防灾减灾,应急救援,恢复重建”是应急管理的16字口号,概括了应急管理的四个基本环节,旨在全面提升应急管理体系和能力现代化水平,保障人民生命财产安全和社会稳定。国家防灾减灾救灾委员会办公室和应急管理部将今年的安全生产月的宣传主题定为“人人讲安全、个个会应急——排查身边灾害隐患”,充分体现了相关部门对公众参与防灾减灾的期盼之情。

森林作为地球之肺,其生态价值无可估量。然而,森林火灾这一灾害,对生态系统乃至人类社会构成严峻威胁。全球统计数据一致指向,人为活动是绝大多数森林火灾的罪魁祸首,精准洞察公众在森林防火中的行为模式、知识盲区及态度倾向,成为制定高效防火策略的基石。

为了解公众对森林火灾人为因素的认知深度,并评估其自身的防火意识,以期构建更具针对性和实效性的防火宣传与管理体系,民生智库于近期开展了一项公众调查。

二、调查内容

本次调查采用匿名网络调查的方式,调查对象覆盖各年龄段、各行业人群,具有较强的代表性。

1、问卷设计要点

调查问卷涵盖以下核心维度:

▷ 基本人口统计信息: 年龄、性别、职业、教育背景、居住地(是否居住在林区附近)等。

▷ 森林火灾成因认知: 对各类火灾发生原因的识别,尤其侧重人为因素的辨识度。

▷ 防火知识储备: 对防火法规、安全用火常识、火灾初期处置方法的掌握程度。

▷ 防火意识自评: 对自身防火重要性的感知,以及对现有防火宣教与设施的评价。

▷ 评价与期望: 对森林防火宣传工作的具体意见。

2、数据分析

数据通过SPSS统计软件进行描述性统计、卡方检验及相关性分析处理。

三、调查结果分析

1、人为火源认知:知常识,缺细微

调查显示,高达85.4%的受访者认为森林火灾主因于人为因素,相关统计数据显示,森林火灾中,因人为因素引发的占比超过90%,公众认知与历史统计数据吻合。

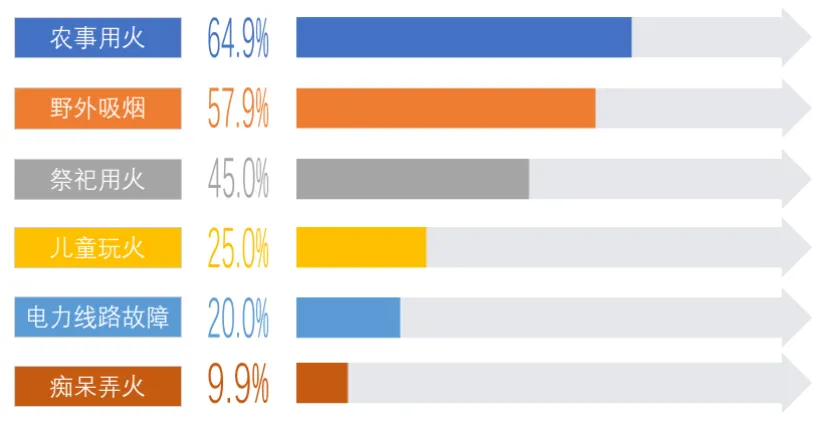

图1:森林火灾人为致灾因素认知度情况

但在具体致灾因素上,公众认知与历史统计数据存在偏差。调查显示,公众人为农事用火(64.9%)、野外吸烟(57.9%)和祭祀用火(45.0%)是最主要的致灾因素,儿童玩火(25.0%)、电力线路故障(20.0%)和痴呆弄火(9.9%)等则被视为次要因素。文献研究1[ [1]张钦源,陈新强,张海华,等.广东省梅州市森林火灾人为火源特征分析[J].森林防火,2024,42(04):51-56.]显示,扫墓祭祖、农事用火、小孩及痴呆玩火是引起森林火灾的三种主要人为火源。这表明,在常见的显性人为火源认知上,公众具有较高共识,但在一些隐蔽性或偶发性风险的识别上,仍存在知识盲区。

图2:对各类致灾因素影响程度的评价

2、防火知识掌握:概念清晰,细节模糊

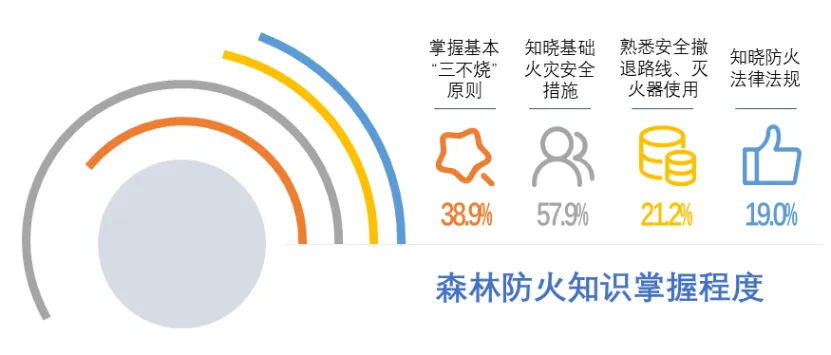

调查显示,在防火知识方面,38.9%的受访者能阐述基本的“三不烧”原则(不带火种进山、不在林内烧香烧纸、不在林内吸烟)。关于火灾初期扑救,57.9%的受访者知道“小火快跑、大火快报”等防火基础知识,仅21.2%的受访者知晓灭火器使用、安全撤离路线等实操技能的掌握,对《森林防火条例》等更具体的法律法规,能准确提及也仅19.0%。这反映出,公众在宏观概念上或原则上能理解森林防火的重要性,但在具体操作层面,知识储备尚显不足。

图3:公众防火知识掌握程度

3、防火行为习惯:知易行难,习弊难除

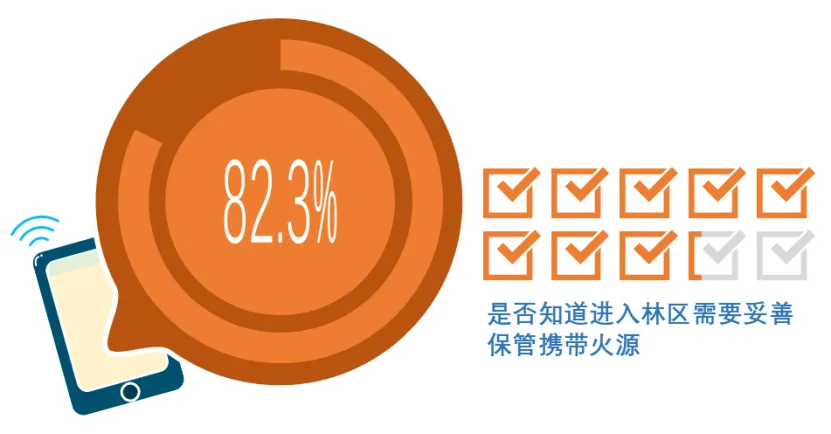

调查显示,82.3%的被访者知晓林区禁止携带火源或进入林区需要妥善保管携带火源。

图4:对林区火源管理的知晓程度

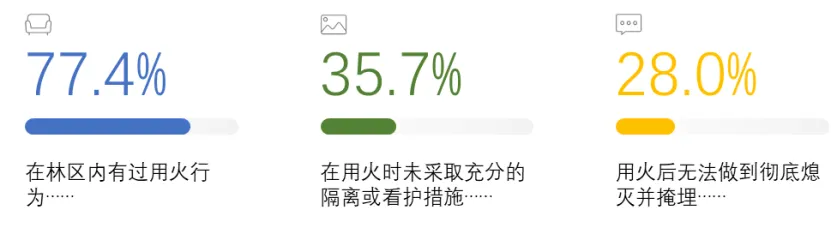

在实际行为中,部分人仍存在侥幸或麻痹心理。77.4%的受访者坦承曾在林区内有过用火行为,其中35.7%的被访者在用火时未采取充分的隔离或看护措施,28.0%的被访者在用火后无法做到彻底熄灭并掩埋。此外,52.2%的被访者明知林区禁止吸烟,仍表示曾经在林区有吸烟或乱扔烟头行为。这揭示出,尽管多数人具备防火意识,但在面对便利性或传统习惯时,实际行动往往打了折扣。

图5:公众林区用火行为习惯

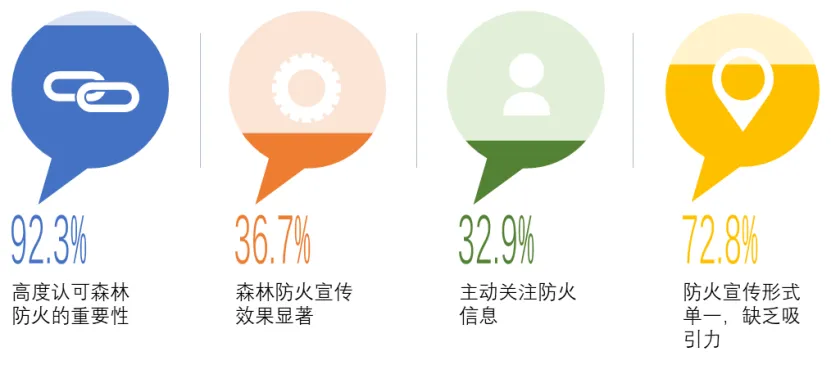

4、防火意识评估:普遍认同,宣传乏力

高达92.3%的受访者高度认可森林防火的重要性,并表达了参与防火宣传的意愿。但对于现有防火宣传,仅有36.7%的受访者认为宣传效果显著,仅有32.9%的受访者表示会主动关注防火信息,72.8%的受访者认为现有防火宣传形式单一,缺乏吸引力。这表明,防火意识的普遍认同与宣传效果的不尽人意形成反差,如何将“知”转化为“行”,是当前防火工作的核心挑战。

图6:公众对现有防火宣传的评价

此外,调查还发现,居住在林区腹地或曾遭受火灾影响的区域居民,其防火意识和知识水平普遍高于城市居民或远离林区的人群。这一现象可能源于他们亲历火灾带来的警示效应,以及当地政府更密集、更具针对性的防火宣传,这表明,亲身经历的警示作用更能有效提升认知。

四、工作建议

针对公众认知偏差、知识细节模糊、知行不一及宣传效果不足等问题,我们建议应急管理、森林防火、教育、社区管理等部门立足自身职责,协同发力,构建多维度、精准化的森林防火公众认知提升体系。

1、应急管理部门:发挥统筹协调职能,提升宣传的精准性、普及性和针对性

利用信息推送系统实现知识精准传递:牵头整合气象、林火监测数据,利用官方APP、短信平台、社区广播、新媒体等渠道,向特定区域(尤其是林区周边及高火险时段)的居民、游客实时推送个性化、通俗易懂的火险等级预警和森林防火知识,确保信息传递的及时性、覆盖面和可理解性,解决公众对“实时风险”认知不足的问题。

推动应急知识技能普及常态化:将森林火灾初期扑救(如灭火器使用、安全撤离路线规划)、避险逃生等实操技能纳入“人人会应急”的公共安全培训体系。联合消防、森林防火部门开发标准化、场景化的微课程、在线演练平台(如利用VR/AR模拟逃生),通过社区、学校、企事业单位等渠道广泛推广,弥补公众“概念清晰、细节模糊”的知识短板。

发挥多部门联动宣传优势:统筹协调教育、宣传、文旅、民政(殡葬祭祀管理)、农业农村(农事用火管理)等部门,围绕关键时间节点(清明、春耕秋收、高温干旱期、节假日)和重点人群(游客、农户、祭祀者、林区作业人员),制定并实施联合宣教行动计划,形成宣传合力。

2、森林防火部门:强化源头管控与精准宣教,提升专业防控效能

精准识别与管控“隐蔽/偶发”火源风险:针对公众的认知盲区(如儿童玩火、痴呆弄火、电力故障),加强针对性巡查管控措施。例如:在痴呆人员集中区域、儿童活动频繁的林缘地带增设警示牌和物理隔离;加强与电力部门的联防联控,定期排查林区线路隐患;在祭祀高峰期,在重点墓区设置集中焚烧点并专人值守。

打造“沉浸式、故事化”防火宣传精品:根据真实森林火灾案例,制作高质量微电影、纪录片、公益广告,重点突出火灾的生态灾难性后果、个人责任追究的严肃性、以及人为疏忽(如未彻底熄灭火种、乱扔烟头)引发的惨痛教训,通过情感共鸣和场景代入,强烈冲击公众的侥幸心理。

提升宣传覆盖面和吸引力:充分利用新媒体平台(短视频、直播、社交媒体话题)、户外电子屏、乡村大喇叭、景区导览系统等多元化渠道发布防火信息。采用防火知识问答、隐患随手拍举报奖励等互动形式,解决现有宣传“形式单一、缺乏吸引力”的问题,提升主动关注度。

3、教育部门:完善安全教育体系,从娃娃抓起,让防火理念根植于心

森林防火融入国民教育体系:将森林防火知识、法规及安全避险技能系统纳入中小学及幼儿园的安全教育。根据不同年龄段学生的认知特点,开发分级、配套的科普教材、绘本、动画短片和互动游戏,实现“寓教于乐”,从小培养敬畏自然、遵守防火规定的意识。

丰富课外实践体验:联合森林防火部门定期举办“防火主题开放日”、“小林长”夏令营或研学活动。组织学生参观防火设施、参与模拟演练、学习辨识常见火源隐患、了解森林生态价值,通过亲身体验,使防火理念深入人心。

发挥“小手拉大手”作用:设计亲子共学的防火作业、家庭防火隐患自查表等活动,鼓励学生将所学防火知识带回家,影响和带动家庭成员,扩大教育覆盖面。

4、社区管理部门:激活基层治理网络,促进防火责任共担

推行“防火积分制”:设计并实施社区(村)防火积分奖励制度,鼓励居民主动参与防火知识学习(线上/线下课程)、社区防火巡查(志愿岗)、隐患信息上报(如违规用火、堆积易燃物)、应急演练等,积分可兑换社区服务、小奖品,变“被动管理”为“主动参与”。

开展在地化、情景化宣传:利用社区宣传栏、微信群、楼宇电视、网格员入户等渠道,结合本地实际案例和风险点(如附近林区、祭祀场所、农事习惯),进行高频次、接地气的防火提醒和知识普及,重点针对调查中反映出的“行为惰性”(如林区吸烟、用火后处理不当),进行反复强调和警示。

加强重点人群管理与关怀:对辖区内独居老人、留守儿童、精神障碍患者等高风险人群建立台账,明确监护人责任,社区网格员定期走访提醒、排查火险隐患。